Interview mit Olaf Wolkenhauer, Deutschlands erstem Professor für Systembiologie

Olaf Wolkenhauer ist Deutschlands erster Professor für Systembiologie. Seit nunmehr 12 Jahren lehrt er an der Universität Rostock. Im Interview mit systembiologie.de spricht er über seine Forschungspläne für die Zukunft und erinnert sich an seine erste Begegnung mit der Molekularbiologie. Mit seinem Wechsel in die Systembiologie setzte der Ingenieur damals alles auf eine Karte, wie er sagt.

Systembiologie.de: Vor nunmehr 12 Jahren bekamen Sie den Ruf an die Uni Rostock. Wie hat sich die Systembiologie-Landschaft in Deutschland seitdem verändert?

Prof. Dr. Olaf Wolkenhauer: Die Systembiologie hat sich inzwischen in der Forschungslandschaft fest etabliert. Das ist maßgeblich den Fördermaßnahmen des Bundesforschungsministeriums zu verdanken. Sie haben die interdisziplinäre Arbeit aktiv unterstützt.

Wenn Sie an die Anfänge zurückdenken. Welchen Stellenwert hatte die Systembiologie damals noch als Forschungsansatz?

Zu diesem Zeitpunkt waren Kooperationen zwischen Medizinern und Biologen mit uns Modellierern noch mit einem hohen Risiko verbunden. Und zudem mit einem großen Fragezeichen versehen, ob man überhaupt eine Chance hatte, in irgendeiner Form gefördert zu werden. Doch die unterschiedlichen Disziplinen in der Systembiologie sind im Laufe der Zeit zusammengewachsen. Wir müssen heute gar nicht mehr großartig argumentieren, dass es Sinn macht, mathematische Modelle zu erstellen. In vielen Projekten ist den Wissenschaftlern von Anfang an völlig klar, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten eine gute Sache ist.

Wer geht denn eher auf wen zu. Die Biologen und Mediziner auf die Modellierer oder umgekehrt?

In den ersten Jahren musste ich als Modellierer auf die Biologen zugehen – ganz am Anfang ohne Erfolg. Ich wollte das Verhalten von Zellen als Prozesse verstehen, Netzwerke studieren und die Zeitabläufe, die die Funktion von Zellen beeinflussen, untersuchen. Doch dafür haben sich die Biologen anfangs gar nicht interessiert. Das hat sich dann irgendwann erfreulicherweise geändert. Inzwischen ist es so, dass man einfach zusammenkommt und es passt. Und das ist toll.

"Ich werde mich um die Gesetzmäßigkeiten kümmern"

Sie haben ursprünglich Regelungstechnik studiert. Wie sind Sie überhaupt zur Systembiologie gekommen?

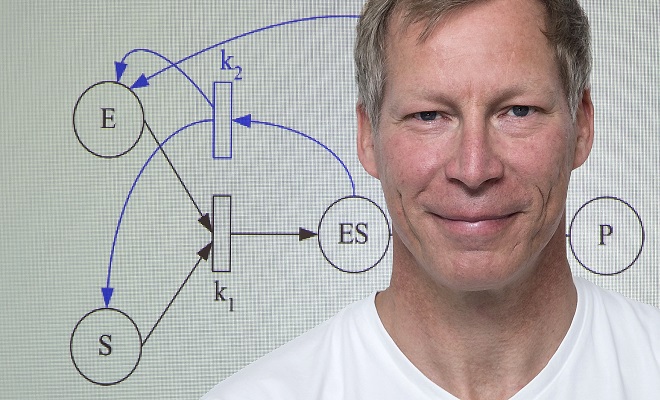

Ein Grundinteresse an Biologie war bei mir schon immer da. Ich wollte gerne Biologie studieren, meine Eltern haben mir das aber nicht erlaubt. Wir unterstützen Dich nur, wenn Du Ingenieurwissenschaften studierst, haben sie gesagt. Und das war im Rückblick auch gut so. Denn in meinem Studium habe ich gelernt, dynamische Systeme und zeitliche Prozesse mit mathematischen Modellen zu beschreiben. Und wenn ich mir die damaligen Biologiebücher angeguckt habe, dann waren diese Netzwerke, die wir heute häufig in der Systembiologie untersuchen, der Endpunkt. Das heißt, man hat Experimente gemacht, um zu zeigen, dass einzelne Komponenten miteinander interagieren und damit war Schluss. Für mich, der gelernt hatte, Prozesse zu beschreiben, wäre das aber erst der Startpunkt für eine mathematische Modellierung gewesen. Das erschien mir ganz logisch. Das wurde aber Anfang der 90er Jahre noch nicht gemacht.

Was ist heute ihr Forschungsschwerpunkt? Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich derzeit?

Mein Lieblingsthema ist die Zellkommunikation, zum Beispiel in der Krebsforschung. Wir betrachten Zellen nicht mehr isoliert, sondern im Wechselspiel mit ihrer Umgebung. Eine ganz wichtige Entwicklung für die Systembiologie war die Erkenntnis, dass wir Prozesse wie Metastasierung nur dann verstehen, wenn wir Netzwerke untersuchen. Doch bisher haben wir immer mehr reingezoomt, um molekulare Details zu entdecken. Für mich ist das große Thema für die Zukunft aber das Rauszoomen, die Fähigkeit, die Zelle in ihrem Kontext zu betrachten. Ich werde jetzt wieder einen radikalen Schnitt machen und alles auf eine Karte setzen: Ich werde mich um die Gesetzmäßigkeiten kümmern. Um Krankheitsprozesse zu verstehen, brauchen wir Methoden zum Rauszoomen. Ich möchte den Zusammenhang zwischen konkreten Ergebnissen und dem übergeordneten Thema herstellen. Es geht darum, die vielen Details zusammenzubauen zu einem vollständigen Bild.

"Mein Chef hat sich Sorgen gemacht"

Wie könnte diese Verallgemeinerung aussehen von der Sie sprechen?

Ich möchte das vorhandene Wissen miteinander in Beziehung setzen. Das geschieht bislang schon, aber nur in Review-Artikeln. In diesen Analysen werden die in Zusammenhang stehenden Annahmen verbal formuliert. Etwas Ähnliches würde ich gerne mit mathematischen Interpretationen machen. Wenn der Biologe sagt, dass dies oder jenes etwas anderes reguliert, dann möchte ich dieses Wort „regulieren“ übersetzen und in einen formalen, mathematischen Zusammenhang bringen. Das kann grandios schiefgehen. Aber dazu bin ich bereit. Das heißt, wir machen in unserer Gruppe weiterhin Projekte, bei denen wir den Details auf der Spur sind. Aber ich will darüber hinaus eine Vogelperspektive einnehmen. Wenn es überhaupt so etwas wie Gesetzmäßigkeiten in der Biologie gibt, dann sind allgemeinere Vorhersagen möglich. Jedes Modell hat dieses Risiko. Es geht immer um die Frage, wie kann ich in einem Modell Dinge vereinfachen, ohne dass das Modell seine Aussagekraft verliert.

Sie sprachen eben davon, dass sie jetzt wieder alles auf eine Karte setzen und wie einst auf Risiko spielen wollen. Hatten Sie dabei Ihren Wechsel in die Systembiologie im Sinn?

Genau. Ich habe in der Regeltheorie promoviert. Als ich dann zur Systembiologie wechseln wollte, haben sich der Chef des Instituts und andere ältere Kollegen Sorgen gemacht. Sie befürchteten, dass ich mir mit der Ausrichtung hin zur Biologie die Karriere ruiniere. Jetzt brauche ich mir allerdings im Unterschied zu damals keine Sorgen mehr zu machen, weil ich das Glück habe, Professor zu sein. Jetzt habe ich die Freiheit.

Ihr biologisches Interesse vor allem an Krankheitsverläufen hat auch einen persönlichen Hintergrund.

Ja, ganz klar. Ein Schlüsselmoment für mich war die Erkrankung meines Vaters. Die Ärzte sagten, da könne man nichts machen. Durch die Mutation eines Moleküls im Blut wurde seine Lunge langsam zerstört. Ich habe versucht, das zu verstehen. Ich bin in einen Buchladen gerannt und habe dort meine erste Berührung gehabt mit der Biologie von Zellen. Vorher war Biologie für mich gleichbedeutend mit Tieren und Pflanzen und eng mit meiner Faszination für die Natur verbunden. Und dann waren es auf einmal die Zellen, die mich faszinierten. Da war mir plötzlich klar, Mensch, ich habe das hier studiert, es ging schließlich auch um dynamische Prozesse. Das war für mich die Initialzündung. Ich habe gesehen, mit dem was ich gelernt habe, kann ich auch auf diesem Gebiet etwas ausrichten. Dass die Biologie natürlich viel komplizierte ist als die Ingenieurwissenschaften, musste ich dann auch erfahren.

"Komplexität ist ein Ansporn, kein Frust"

Hat Sie diese Erfahrung jemals frustriert?

Nein, die Natur ist einfach so komplex. Aber diese Vielfalt ist auch der Grund, warum es so schön und so spannend ist, sich mit ihr zu beschäftigen. Mich hat das immer motiviert. Komplexität ist ein Ansporn, kein Frust. Und dazu gehört auch, dass wir in einigen Projekten festgestellt haben, dass die Dinge komplexer sind als wir dachten. Das ist natürlich zunächst einmal negativ, weil wir unser Ziel nicht erreicht haben. Aber es ist trotzdem ein Fortschritt, wenn man sich dieser Komplexität bewusst wird und man weitermachen kann. So können Projekte auch auf eine gute Art und Weise scheitern. Die Gründe des Scheiterns sind auch ein Erkenntnisgewinn.

Was würden Sie einem jungen Wissenschaftler empfehlen, der systembiologisch arbeiten möchte?

Ob es gut ist, einen eigenen Studiengang für Systembiologie einzurichten, weiß ich nicht. Wir unterrichten erst auf dem Master-Level und unsere Erfahrungen damit sind sehr gut. Die Leute studieren zunächst Physik, Informatik, Biologie oder Medizin. Erst dann spezialisieren sie sich und versuchen, über den Tellerrand zu schauen. Das gelingt nicht unbedingt von Anfang an. Ich empfehle also die Spezialisierung über ein Master-Studium oder die Promotion.

Sie haben die Systembiologie auch schon von ihrer philosophischen Seite betrachtet. Was war dabei Ihre wichtigste Erkenntnis?

Für mich ist Arthur Schopenhauer jemand, dessen Arbeiten mich sehr interessieren. Sie helfen mir bei meinen Überlegungen, wie ich an die Dinge herangehe. Die Philosophen nehmen eine Vogelperspektive ein und beobachten so, wie sich die Wissenschaften entwickeln. Es kann durchaus sein, dass wir in ein paar Jahren über viele Dinge, die wir in der Systembiologie gemacht haben, lachen, beispielsweise über die Untersuchung einzelner Signalwege. Es könnte naiv erscheinen zu glauben, dass man ein isoliert betrachtetes Teilsystem dazu nutzen kann, ein komplex interagierendes, großes Ganzes zu verstehen. Und die Philosophie hilft einem, diese Vogelperspektive einzunehmen. Deshalb finde ich es fruchtbar, mit Wissenschaftsphilosophen zusammenzuarbeiten, weil diese einem zeigen, welche Irrwege in anderen Fächern wie der Physik gegangen wurden und welche Rolle die Modellierung dort spielt. Die Beschäftigung mit der Philosophie ermöglicht die Reflektion über das eigene Handeln. Im Alltag sind wir leider oft so beschäftigt, dass kaum noch Zeit bleibt für diese Reflektion.

Das Interview führten Gesa Terstiege und Melanie Bergs.