Das Zusammenspiel verschiedener genetischer Risikofaktoren kann zur Entstehung neurodegenerativer Erkrankungen führen. Ein Tübinger Forschungsteam will die einzelnen Komponenten besser verstehen und so passende Parkinson-Therapeutika identifizieren.

von Katharina Kalhoff und Gesa Terstiege

Der unsichere Gang und das als typisch empfundene Zittern treten längst nicht bei allen Parkinson-Erkrankten auf – vor allem nicht zu Beginn. Auch Stimmungsschwankungen und Störungen des Traumschlafs können erste Anzeichen für die Entwicklung dieser zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankung sein. Bislang lässt sich ihr Fortschreiten nicht verlangsamen oder gar heilen. Eine Behandlung der Symptome ist zwar möglich, aber Nebenwirkungen und eine stetige Verschlechterung bleiben dabei nicht aus.

So vielfältig wie die Symptome können auch die Ursachen der Erkrankung sein. Neben Umwelteinflüssen, die schwer unter Laborbedingungen zu untersuchen sind, spielen genetische Risikofaktoren eine entscheidende Rolle. „Die genetischen Faktoren tragen wir seit unserer Geburt in uns und damit wirken sie auch zu ganz frühen Zeitpunkten der Erkrankung – das macht sie so interessant für uns als Ansatzpunkt bei der Suche nach neuen Therapien“, erklärt Professor Dr. Peter Heutink vom Tübinger Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), der ein Teilvorhaben des internationalen Verbundprojekts PD-Strat betreut. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert sein Team und eine weitere Arbeitsgruppe des Universitätsklinikums Tübingen im Rahmen der europäischen Fördermaßnahme ERACoSysMed mit insgesamt rund 600.000 Euro.

Jeder Erkrankte hat ein individuelles genetisches Risikoprofil

Es sind noch viele Fragen offen, auch wenn mittlerweile viele genetische Risikovarianten bekannt sind. Bei der seltener vorkommenden familiären Form der Erkrankung ist eine Mutation in einem einzelnen Genom für das frühe Ausbrechen der Krankheit verantwortlich und eine konkrete Risikoabschätzung für die Entwicklung der Krankheit damit möglich. In den meisten Fällen liegt die Ursache jedoch in einer Vielzahl von genetischen Risikovarianten, die jeweils nur einen schwachen Effekt haben und alleine nicht zu einer Erkrankung führen würden. Kommen aber mehrere dieser Risikofaktoren sowie weitere Umwelteinflüsse zusammen, folgt eine Erkrankung. „Die Mutationen sind der wichtigste Ansatzpunkt, um neue Therapien zu entwickeln oder ein Fortschreiten der Krankheit gar zu verhindern“, erklärt Heutink. „Erst wenn wir die zugrunde liegenden Mechanismen verstehen, können wir nach passenden Therapien suchen.“

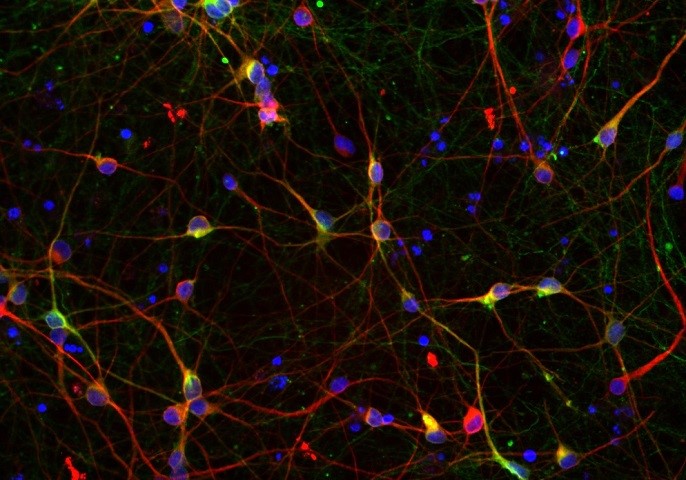

Um die Auswirkungen der verschiedenen Mutationen besser zu verstehen, haben die Forscherinnen und Forscher Profile mit klinischen, zellbiologischen und genetischen Informationen von mehr als 7.500 Personen erfasst und ein passendes Computermodell erstellt. Das Modell soll dabei helfen, die Patientinnen und Patienten je nach zugrunde liegender biologischer Ursache der Erkrankung in Untergruppen einzuteilen. Normalerweise verwenden die Biologinnen und Biologen Zelllinien für ihre Experimente, die von einer bzw. einem einzelnen Erkrankten stammen. Für eine komplexe Erkrankung wie Parkinson ist das nicht möglich, weil jeder Erkrankte ein individuelles genetisches Risikoprofil mitbringt. Für ihre Experimente haben die Tübinger Forschenden deshalb Zellproben von vielen verschiedenen Patientinnen und Patienten zusammengetragen und daraus Dopamin erzeugende Neuronen generiert. Dieser Zelltyp ist maßgeblich von Parkinson betroffen. „Mit einem Roboter konnten wir Hunderte verschiedene Zelllinien gleichzeitig untersuchen. Mit klassischen Experimenten wäre das so nicht möglich gewesen“, erläutert Molekularbiologe Heutink.

Vielversprechende Wirkstoffe für Parkinson-Therapie

Die Unterteilung in verschiedene Untergruppen soll langfristig eine verbesserte Therapie ermöglichen. Je nachdem, welche Mutationen vorliegen, können daran angepasste Wirkstoffe zum Einsatz kommen. Zunächst wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber vor allem die klinischen Studien zur Erforschung neuer Therapien optimieren. „Wirkstoffe, die bei den Auswirkungen einer speziellen Mutation ansetzen, können nur bei den Trägern der Mutation zu einem nachweisbaren Erfolg führen“, so Heutink. Der Erfolg der Studie hängt damit auch von der richtigen Auswahl der Teilnehmenden ab. Um die Patientinnen und Patienten besser klassifizieren zu können, will das Tübinger Forschungsteam sein Modell noch weiter verbessern und validieren.

In einem zweiten wichtigen Schritt haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf eine spezielle Patienten-Subgruppe konzentriert. Konkret untersuchten sie Mutationen in Genen, die zu einer übermäßigen Produktion von sogenannten Tau-Proteinen führen. „Die Mutationen machen die Neuronen anfälliger für oxidativen Stress, der sich über die Jahre anhäuft und die Zellen schädigt“, erklärt Heutink. Das Forschungsteam hat die Zellen dann mit 1.600 verschiedenen bereits zugelassenen chemischen Substanzen behandelt und geschaut, wie die Zellen reagieren. So konnte es eine Klasse von Substanzen identifizieren, die einen positiven Effekt hatten. „Wir stehen noch am Anfang, aber die Experimente sehen sehr vielversprechend aus“, fasst Heutink die bisherigen Ergebnisse zusammen. Und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir in Zukunft jedem Betroffenen eine Therapie passend zu seinem genetischen Risikoprofil anbieten können. Wenn wir die Ursachen frühzeitig und zielgerichtet behandeln, wird es vielleicht sogar möglich sein, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.“

Quelle: Newsletter „Aktuelle Ergebnisse der Gesundheitsforschung" Nr. 104